Es casi la mano de un náufrago en medio de un mar de letras y aparece el Gordo, por este arte de magia del sueño volado, la luz de la tiniebla evaporada en los hilos de la noche caminantes de un puente infinito, insuperable que se extiende hasta el amanecer.

Por Rolando Gabrielli

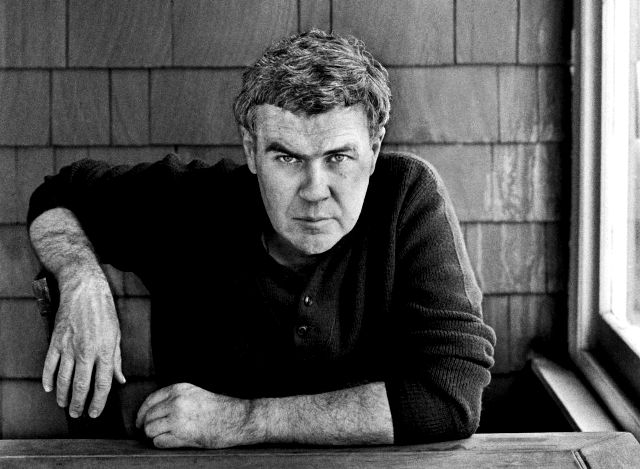

La escritura de Raymond Carver, icono norteamericano del cuento corto (comencemos por un clisé), no la discuten muchos, a pesar de las correcciones, ediciones, tratamientos de lenguaje y nuevas versiones de su editor Gordon Lish. Menos me importan aún las intervenciones de su segunda esposa, la poeta Tess Gallagher. Post mortem no saben qué hacer con los textos, la prosa o literatura del muerto inmortal. Es muy probable todo, en la vida real como en la ficción. Por ello, los estudiosos de su obra han dado sus opiniones. Dicen de varios finales y descripciones a cuenta de Tess, otras cirugías de Gordon.

Carver fue un “minimalista”, pero afortunadamente no desapareció con tantos cortes, tijeretazos, cirugías. Cerremos este tema con lo que dijo el inefable Roberto Bolaño: quizás el mejor cuentista de su siglo junto a Chejov. Este no es el caso de esta nota. Lo mío es el cuento del Gordo.

El insomnio no sueña ni tiene sueños. Extiende la luz aparente en medio de la obscuridad. Viaja por el cuarto con sus zapatillas de equilibrista. A veces esquía de memoria en la nieve. Siempre, una ventana pareciera ver por nosotros lo que hay al otro lado. Es un viaje sin guía. El insomnio siempre tiene los ojos abiertos. Siente como si viviera su propio infinito. Él mismo sopla el viento de las palabras: “Déjame correr”. Es un viejo inagotable maratonista.

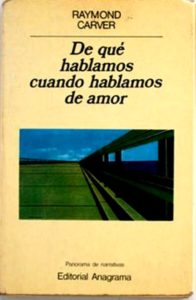

La noche cae con una tormenta eléctrica y agua para convertir en un oasis el desierto del Sahara. No hay ningún reloj a mano y no tendría sentido ir contra las manecillas del reloj. La mano se conecta con la lámpara y luego con un libro de sugerentes tapas suaves que ya había tanteado otras veces en la duermevela. En la portada, la misma mujer vestida de rojo con su magnífico sombrero, a la espera de que el verano le abrace con ese cielo azul rotundo. El título lo supero, lo he leído tantas veces sin proponérmelo y su autor, RC, calumniado o no, puesto en el banquillo de los tijereteados por sus allegados que tanto le amaron.

EL LIBRO CON

EL CUENTO DEL GORDO

Ya en mis manos, lo primero que me viene a la memoria es dónde lo compré, y me veo ante unos anaqueles de una feria del libro separando lomos y preparándome para leer en algún momento. Queda atrás el escenario pasado y abro la primera página en blanco, la segunda, el título, la tercera, un título más grande, una cuarta con la dedicatoria y se abre el libro con el cuento del Gordo. Sí, ese es el título. No es invento mío o la utilización de un nombre peyorativo.

Es casi la mano de un náufrago en medio de un mar de letras y aparece el Gordo, por este arte de magia del sueño volado, la luz de la tiniebla evaporada en los hilos de la noche caminantes de un puente infinito, insuperable que se extiende hasta el amanecer. Cuando comienzo y termino el relato, son las mismas cinco páginas y nueve líneas. El relato no crece ni disminuye. Un aire tibio se desliza por el cuarto, la ligereza del espacio se acomoda a sí misma, nada determina, y espera que la lectura se inicie como cada noche. Pareciera que el autor, o el mismo Gordo, fueran los más interesados en retomar la lectura circular. No sabría qué decir de cuánto es cierto o mentira, o un engaño que el mismo insomnio agita como un viento gris a la medida de un cuarto que no ofrece defensa alguna por ninguno de sus flancos. Así ha podido atrincherarse la palabra cada noche. He tenido el cuidado de no escribir ninguna palabra en el lugar de los hechos. Los escenarios repetidos tienden a confundir a los lectores, no así un relato que se supera a sí mismo cada noche.

Ha pasado en la historia de la literatura sin duda. El personaje se revela. Tiene tal cantidad de recursos que puede llegar a desaparecer de tu vista y páginas. Es quien mejor se conoce y valoriza su importancia. Esto es totalmente distinto. Había tomado precauciones desde un principio. Inclusive lo dije. No escribo desde el lugar del escenario. Los gordos son sentimentales, ni los más queridos ni aceptados. La discriminación tiene más ingredientes que una ensalada rusa.

Esa masa nunca pasa desapercibida, impone su volumen, aún en su ausencia. A uno pareciera quedarse mirándole la superficie deshabitada. Es más bien un reflejo del silencio que preside su espacio. El Gordo implanta su imagen invasiva en el monitor y teclea con mis dedos. El insomnio se asegura de no perder de vista sus mínimos movimientos que son máximos en cualquier circunstancia por simple que ésta sea.

Sentarse es una actividad, por ejemplo, común y corriente, pero un gordo la convierte en una puesta en escena y se siente desafiado por el espacio que ocupa de una manera absoluta e incontestable. No sobra lugar después que se cierra el espacio del gordo. Todo lo demás sobra por ausencia o presencia olvidada.

Es un gesto automático montado en el insomnio, como he dicho, y me sorprendo del minimalismo cuando Carver dice en la sexta línea al iniciar el relato: Este gordo es la persona más gorda que he visto en mi vida, aunque tiene aspecto pulcro y viste con elegancia. Todo en él, el Gordo, es grande, pero la camarera que le atiende un aburrido día miércoles, se detiene en sus dedos. Dedos gruesos, largos, de aspecto cremoso, describe, como si se tratara de un plato de espárragos suculentos de una variedad más gruesa. Todo esto me lo leo y pienso en estas noches largas como un hilo obscuro que asemeja un punto suspendido en ninguna parte.

LA IMPOSICIÓN

DE UN GORDO GENTIL

He dejado pasar lo que queda de madrugada y una parte de la mañana y el libro ha caído al borde de la cama, en ese pequeño precipicio de las sábanas que no terminan de ordenarse y parecen encrespadas como un mar amarillo que Van Gogh probablemente nunca pintó. El Gordo ha quedado encerrado en sus reducidas páginas. No dará señales de vida, al menos, durante el día.

Es el brazo izquierdo, que como una articulación robótica separa el libro de Carver y el imán de su mano se apodera de las páginas. Será, pregunto, la extraordinaria disponibilidad de Carver o la imposición de un Gordo gentil, amable, la que me aproxima una y otra vez al volumen. La noche cae en picada y la veo a través de una llovizna tenaz.

La camarera describe al Gordo una y otra vez con una amabilidad casi cómplice, la cadencia de sus prácticamente profesionales movimientos, naturales, surgidos de la perfección y la amabilidad. Quizás me esté desviando por el monologante insomnio, pero las páginas, estoy casi seguro, no mienten. El plural que utiliza el Gordo al expresarse, a mí me resulta una evaporación de él mismo, como si ya no estuviera solo o si todos de alguna manera le acompañáramos en su cena. Aunque la camarera cuando cuenta el cuento del Gordo a su amiga Rita, le dice que era Gordo de verdad. Para ella no hay equívocos de la dimensión física del personaje. En ningún momento tiene dudas. Y estamos de acuerdo, cuando dice, tiene esa forma de hablar extraña. No la define, pero la entiendo, y más que agrega un resoplido, como si fuera un punto o un paréntesis. Estamos listos para pedir, dice. Lo involucra a uno, como que lo sentara a la mesa, como si levantara una pluma cualquiera de sus palabras.

La ensalada César, que es una de mis favoritas cuando estoy trabajando como esclavo en la oficina, es una petición casi modesta para comenzar. Y viene una sopa, más pan con mantequilla, y pide con toda la humildad del caso unas chuletas de cordero, papas asadas con nata agria. Luego veremos el postre, dice, y usa ese sublime plural que me ha acompañado todos estos días. Y duermo esa noche con la incógnita del postre. Gordo máster, me digo y apago la luz.

La camarera seguía impresionada con los dedos del Gordo. Uno se los llega a imaginar sobre la mesa. Unos verdaderos tentáculos que él seguramente usaba para golosear más de una cosa a la vez. La performance de la comida está por comenzar. La ensalada César preparada in situ, con el arte y visión de los alimentos a ojos vista, deslumbra al lector y al Gordo, en primer lugar, que no pierde ningún movimiento mío, dice la camarera. Los sigue con la mirada, para ser precisos. No sólo observa, sino va participando al untar trozos de pan con mantequilla y al mismo tiempo soltando resoplidos. Acumula el pan alrededor de la ensalada. Se va preparando entre resoplidos. La camarera va y viene, se le derrama agua sobre la mesa, y el Gordo no se inmuta, pero ya se ha comido el pan con mantequilla y trae más la camarera. Viene más pan y ya no está la ensalada. El pan está delicioso, buenísimo, y no lo decimos por decir, completa con su magnífico plural. No tenemos ocasión de comer panes como éste, dice. La camarera, intrigada al parecer con su cliente, me imagino la majestuosidad de ese ser apasionado y gentil al extremo. La camarera pareciera disfrutarlo y así se lo sugieren en la cocina. Más de alguna pregunta por la bola de sebo. Es lo corriente. Hace bien Carver en recoger la verdadera atmósfera y no sólo hacernos disfrutar de este relato como si estuviéramos ante un caballero medieval amable y distinguido con su armadura para enfrentar algún dragón o un combate de honor.

La camarera nos quita la pregunta de la boca, de dónde será este personaje. Y la respuesta es, de Denver.

La imaginación, quien en el aire vuela y estaciona alas rotas en el viejo hangar de la poesía. Pasa el tiempo con su sombra canalla. Alguien resuelve un puzzle en la memoria de un inmigrante. Rosas rojas, celebración en unas manos locas. Denver, un puente que en la niebla asoma.

El Gordo es la pieza maestra del ajedrez de la palabra. Él sigue comiendo en el restaurante de Carver. No sabemos el lugar. No importa el espacio. Él impone donde esté el lugar. En la noche de la lectura, llueve, llueve y el tejado de zinc se siente como si le clavaran agujas sobre una almohadilla. Es noviembre. La lluvia va y viene como la mesera casi sin tiempo. Sorprende su oficio y voluntad. La destreza de las nubes para coordinar la lluvia en tantas partes de la ciudad al mismo tiempo. Se siente por momentos un paréntesis del agua y la soledad.

EL GORDO AGRADECE

EL GORDO AGRADECE

ENTRE RESOPLIDOS

El diálogo entre la camarera y el Gordo anima la noche. Estamos en un ménage a trois. A ella le gusta que el Gordo disfrute. Supongo que podríamos llamarlo disfrutar. Y resopla. Se pone la servilleta. Y mientras uno de la cocina insiste qué Gordo es, la camarera le dice que no puede evitarlo. Otra cestita de pan. Ha tomado una sopita y estima que parece que hace calor en el lugar. La camarera le dice que proceda y se quite el saco. Él permanece inmutable. Resiste en su estilo. Y se ha quedado solo comiendo, ya no hay clientes. La mesera se esmera con el plato de fondo, lo adorna con cariño de nata agria abundante y bacon, entre otras cosas. El Gordo agradece entre resoplidos. Y se acerca el postre. Un clásico de la casa.

Se trata del Especial Farol Verde. Un título ficcionante e inocente. Irradia el deslumbrante destello de una callecita porteña. Bizcocho con crema o tarta de queso o helado de vainilla o sorbete de piña. Ante esos fenomenales enunciados, el Gordo, un ángel, pregunta si no le estaremos retrasando y de paso resopla preocupado. Y habla de sinceridad, cuando la camarera le ha dicho que no hay ningún problema en atenderle, y confiesa que le apetece el Especial, al que suma un helado de vainilla “con un toque de chocolate líquido”. Debe estar flotando la mesa entre la vainilla suave y el chocolate líquido, y la cadencia en la conversación cotidiana, respetuosa, entre el Gordo y la camarera, cuyo marido ironiza desde el interior de la cocina o más bien repite el mensaje de otro: tienes un Gordo de circo en la mesa, ¿es cierto?, pregunta.

Equilibro mi cuerda floja en el claroscuro de El Sótano, ya nadie comparte el sitio, como los parroquianos del restaurante escogido por Carver para trazarnos un perfil deslumbrante, silencioso, delicioso de este Gordo único que ignora qué se teje a trastienda, donde el esposo de la camarera juega con esta magnífica relación entre su esposa y el cliente: “Me estoy poniendo celoso”, ironiza. Ella lo define como a un Gordo, no le ve otra dimensión a las palabras de su esposo, y le termina de servir el postre. No sabemos los lectores el nombre de la ciudad, el Estado, el lugar, que es definitivamente cualquiera y no lo es. Ahí se da este simple escenario. Un conjunto de situaciones que viajan en un mismo ascensor, pero con distintos compartimentos, y no todos los pasajeros suelen bajarse en el mismo piso.

El Gordo sigue agradeciendo todo lo que llega a su mesa bajo su petición y una cuarta más y se justifica: lo crea o no, dice, no siempre hemos comido así. Se siente grato y seguramente doblemente agradecido, correspondido en el lugar. Comienzo a imaginar su rostro, casi la gratitud del pecado, sostenido en el gesto voluntario de la aceptación. A la camarera, en cambio, le gustaría ganar peso. Por más que como, dice, no logro engordar.

Nosotros, si pudiéramos elegir, diríamos no, responde el Gordo, pero no hay elección, precisa. Con la fuerza del realismo que asumen los actos más allá de la retórica, sigue comiendo. Y van quedando las últimas sensaciones, en reemplazo de los inexistentes restos de colilla. El Gordo ha concluido con satisfacción el rito de su cena. No ha dado un resoplido en falso.

LAS PALABRAS

DE CARVER

La camarera y su esposo abandonan el restaurante, poco después de que el Gordo se retira. En casa, ella se ducha y al tocarse el estómago piensa si tuviera niños y uno tan gordo como ese. El esposo le comenta que conoció dos gorditos. A uno de ellos le llamaban Wobbly (bamboleante). La camarera no tiene más que decir, cuenta a su amiga Rita, a quien relata esta historia en la propia casa de su amiga. “Me meto a la cama y me aparto hasta el borde y me pongo boca abajo”. Pero apenas apaga la luz, su marido empieza. “Es contra mi voluntad”, advierte.

Prefiero las palabras de Carver, pienso que él sabe lo que dice y prosigo: “Cuando lo tengo encima, de pronto me siento gorda, señala la camarera a su amiga. Tan gorda, agrega, que el esposo se transforma en alguien diminuto que apenas siente encima”.

Rita, en mi opinión, la de Carver y de su personaje que nos cuenta el cuento, no entiende mucho esta gran metáfora que podría competir con el ancho y alto del propio personaje central.

La camarera está deprimida. Ella lo dice. No supongo nada. Son los tramos finales del relato. Uno siempre espera algo. El Gordo no es el plato de fondo de este cuento. Presiento, digo. Carver nos da un dato aparentemente ingenuo como el mes de agosto. Es un tiempo que comienza a definir el término de una estación deslumbrante, como es el verano. Una transición, quizás. La camarera define de una manera contundente todo este rollo, donde incluye a su esposo, me parece. “Mi vida va a cambiar. Lo presiento”, concluye, alentándonos a continuar prendidos en su atmósfera de un futuro distinto, que ella nos anuncia. Una bocanada de esperanza, sin duda.